本日の訪問者

7

累計

373,274

地域の紹介

平塚市自治会連絡協議会は昭和48年7月、市内177団体の単位自治会(町内会)の相互の連絡協調並びに自治会活動の強化推進を図るため設立されました。

本協議会は、市内の自治会(町内会)並びに地区連合会の会長をもって組織され、年1回の総会、月1回の地区連合会長による役員会を開催して、各連合会との意見交換、情報交換等により、自治会活動や地域の活性化を推進し、併せて行政との連絡調整役として市政の発展に寄与しています。

本協議会は、市内の自治会(町内会)並びに地区連合会の会長をもって組織され、年1回の総会、月1回の地区連合会長による役員会を開催して、各連合会との意見交換、情報交換等により、自治会活動や地域の活性化を推進し、併せて行政との連絡調整役として市政の発展に寄与しています。

■二次元コードを携帯電話で読み込んで、表示されるURLを押して下さい。

■通信にかかる費用は、ご利用者のご負担となります。

■通信にかかる費用は、ご利用者のご負担となります。

事務局専用ページ

新着記事

- 2025/11/04 第13回ひらつか地域づくり市民大学参加者募集中!!

- 2025/10/29 平自連だより 第111号

- 2025/10/24 令和7年度 平自連「10月定例役員会」

- 2025/10/22 11月の一部自治会回覧物

- 2025/10/22 11月の全自治会回覧物

- 2025/09/22 10月の一部自治会回覧物(No.2)

- 2025/09/22 10月の一部自治会回覧物(No.1)

- 2025/09/22 10月の全自治会回覧物

- 2025/09/18 令和7年度 平自連「9月定例役員会」

- 2025/08/28 令和7年度 平塚市功労者表彰を受賞

[その他]

2024/08/28 11:37:11

|

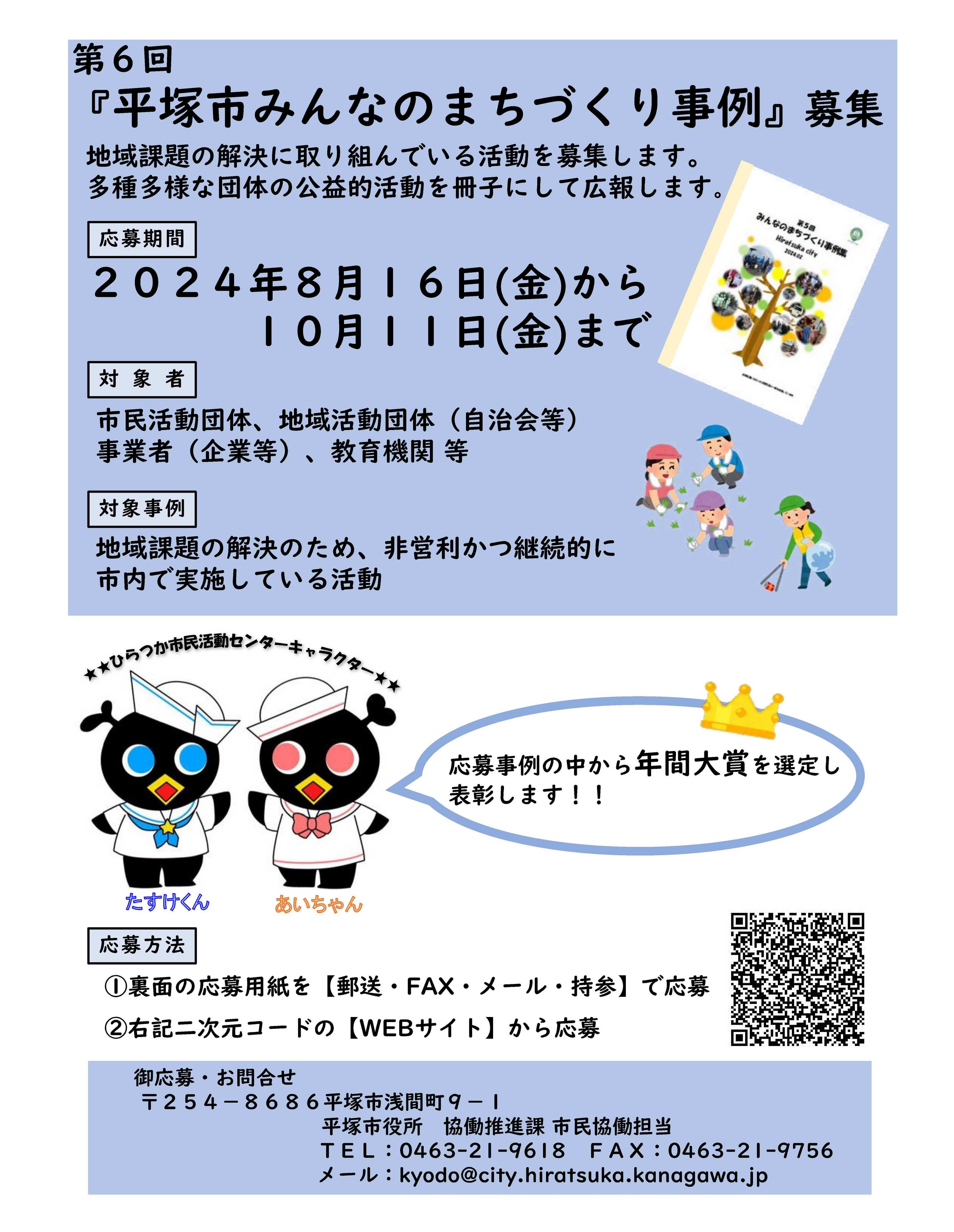

【第6回『平塚市みんなのまちづくり事例』募集中!】

地域課題の解決に取り組んでいる活動を募集しています。 応募期間:令和6年8月16日(金)から10月11日(金)まで 応募方法等の詳細はチラシ、市ホームページをご覧ください。   |

[回覧]

2024/08/20 14:07:32

|

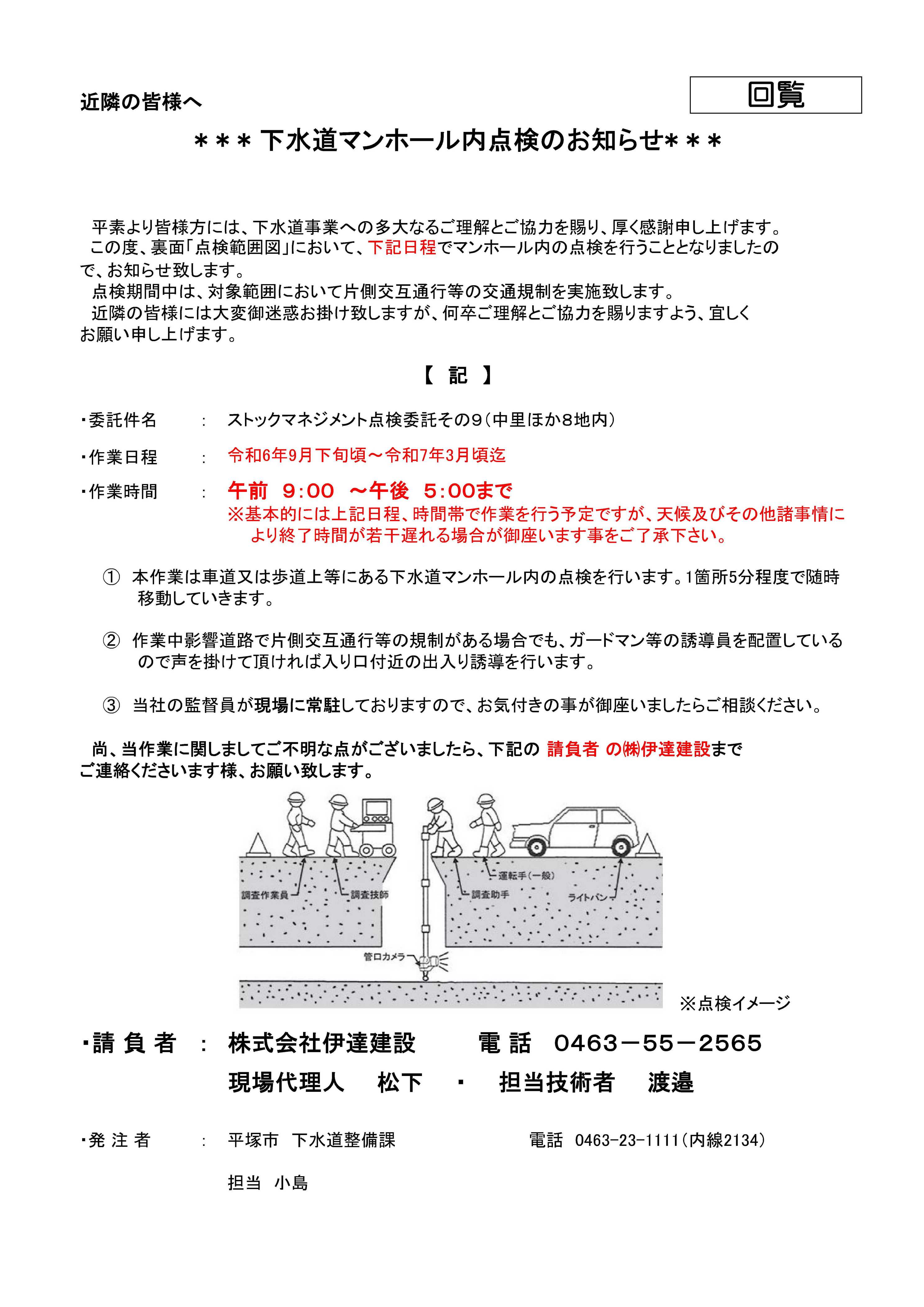

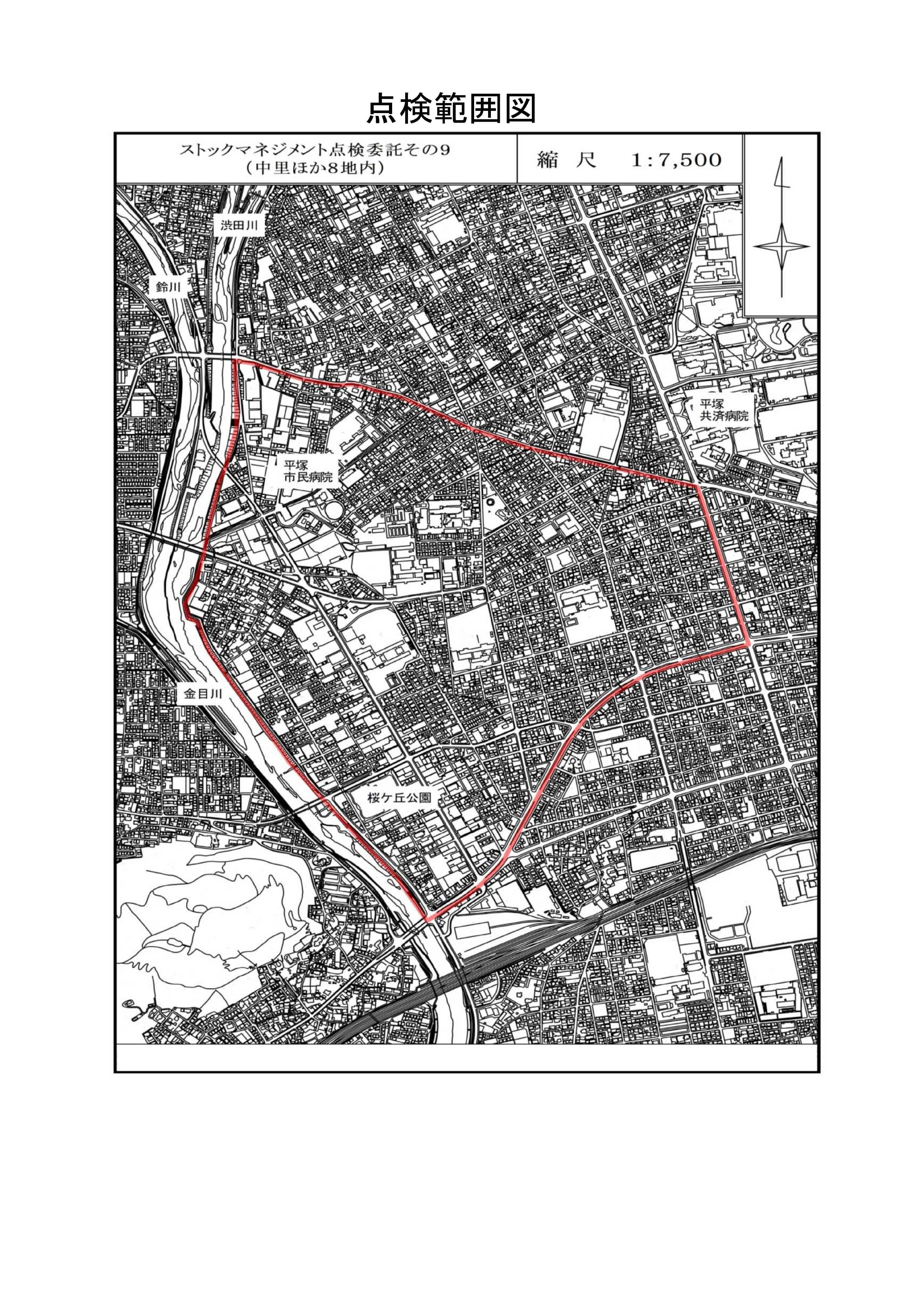

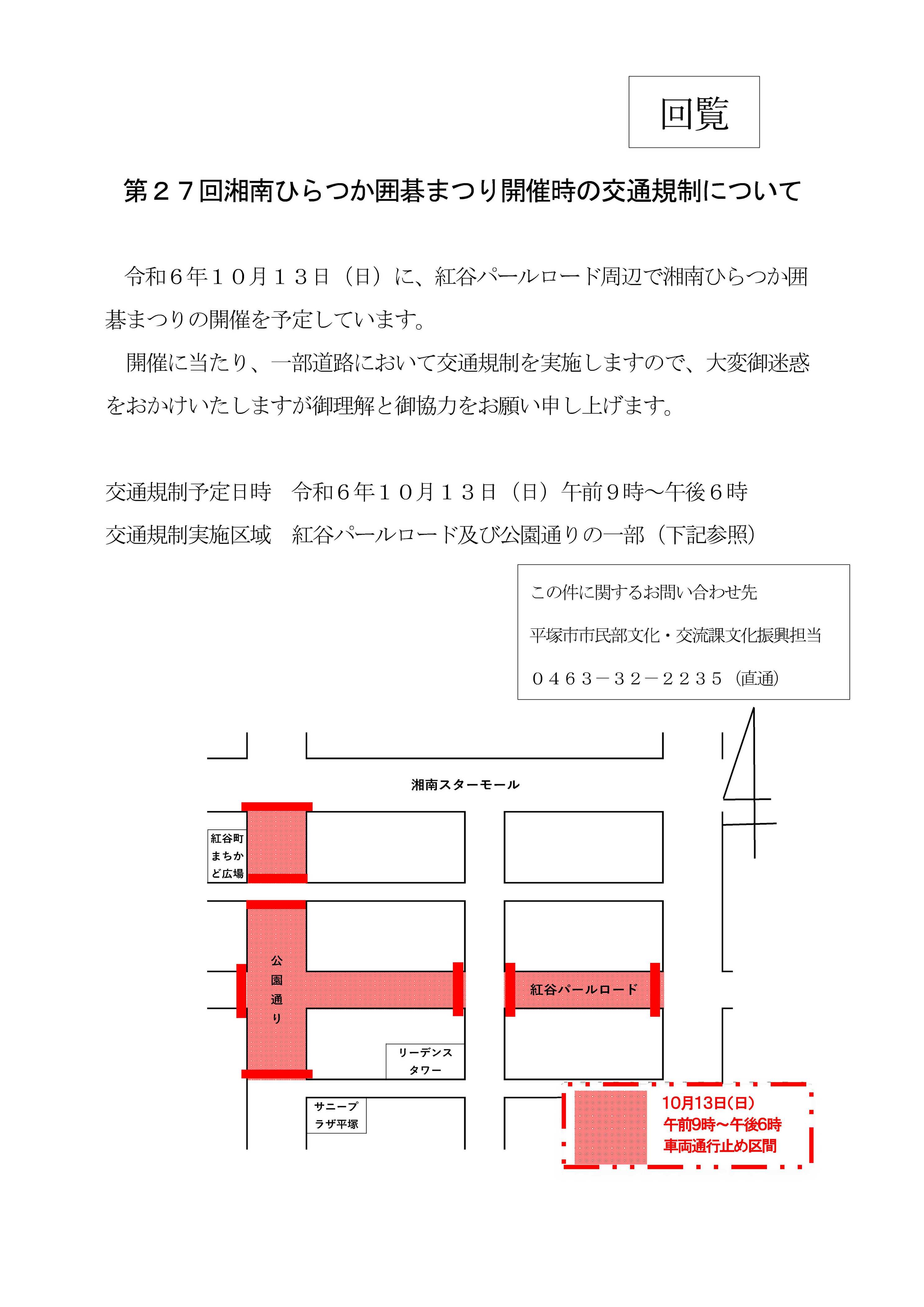

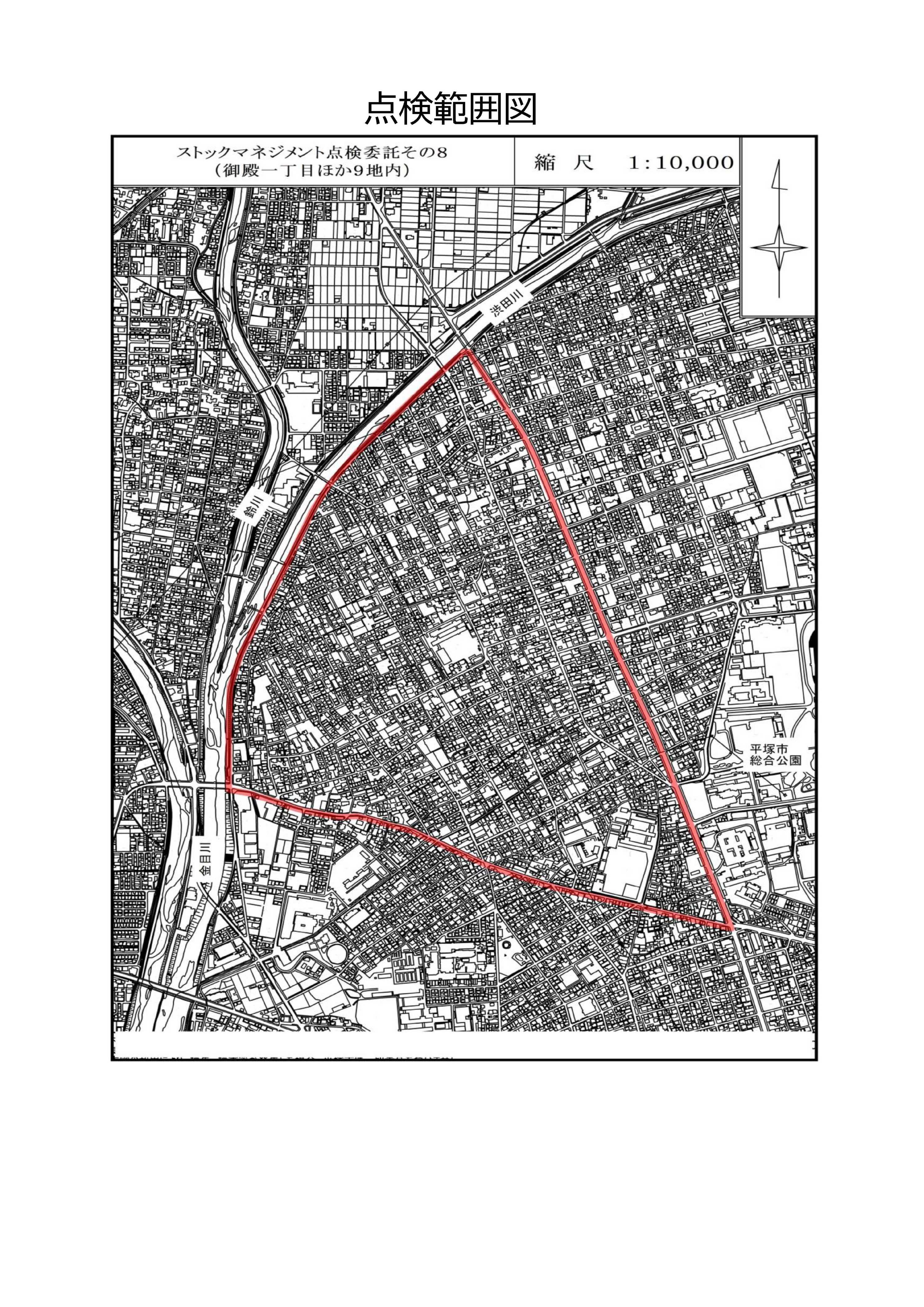

9月の一部自治会回覧物は次のとおりです。 紙媒体でも自治会長に同様のものをお送りしています。 メールやLINE等での回覧にご利用ください。 ●一部自治会回覧物 ・第27回湘南ひらつか囲碁まつり開催に伴う交通規制について 【対象自治会】 紅谷町自治会  ・下水道マンホール内点検のお知らせ(ストックマネジメント委託その8) 【対象自治会】 富士見町内会、諏訪町会、上宿南町内会、上宿北町内会、中宿西町内会、御殿東 町内会、御殿西町内会、御殿南町内会、御殿北町内会、下宿東町内会、下宿西町 内会、下宿南町内会、下宿北町内会、裏宿東町内会、裏宿西町内会、裏宿南町内 会、裏宿北町内会、南原横宿自治会、南原東町町内会、鍛冶町町内会、向原町内 会、南原上町町内会の各自治会   ・下水道マンホール内点検のお知らせ(ストックマネジメント委託その9) 【対象自治会】 柳町町内会、西仲町町内会、四区町内会、五区町内会、豊原町内会、富士見町内 会、諏訪町会、中里町内会、富士見平町内会、上平塚町内会、桜ケ丘町内会、南 原東町町内会、向原町内会、南原上町町内会、土手新町町内会、南原ルネ自治会 の各自治会 |

平塚市内地域の「盆踊り・夏まつり」日程(令和6年7〜)R6.7.31現在

[スケジュール]

2024/07/31 11:02:48

|

市内で開催が予定されている「盆踊り」や「夏まつり」の日程をお知らせします。(期間は令和6年7月〜自治会主体で開催しているものに限ります。)

|

平塚市内地域の「盆踊り・夏まつり」日程(令和6年7〜)R6.7.21現在

[スケジュール]

2024/07/25 13:05:37

|

市内で開催が予定されている「盆踊り」や「夏まつり」の日程をお知らせします。(期間は令和6年7月〜自治会主体で開催しているものに限ります。)

|