本日の訪問者

9

累計

373,874

地域の紹介

平塚市自治会連絡協議会は昭和48年7月、市内177団体の単位自治会(町内会)の相互の連絡協調並びに自治会活動の強化推進を図るため設立されました。

本協議会は、市内の自治会(町内会)並びに地区連合会の会長をもって組織され、年1回の総会、月1回の地区連合会長による役員会を開催して、各連合会との意見交換、情報交換等により、自治会活動や地域の活性化を推進し、併せて行政との連絡調整役として市政の発展に寄与しています。

本協議会は、市内の自治会(町内会)並びに地区連合会の会長をもって組織され、年1回の総会、月1回の地区連合会長による役員会を開催して、各連合会との意見交換、情報交換等により、自治会活動や地域の活性化を推進し、併せて行政との連絡調整役として市政の発展に寄与しています。

■二次元コードを携帯電話で読み込んで、表示されるURLを押して下さい。

■通信にかかる費用は、ご利用者のご負担となります。

■通信にかかる費用は、ご利用者のご負担となります。

事務局専用ページ

新着記事

- 2025/12/17 令和7年度 平自連「12月定例役員会」

- 2025/12/17 1月の一部自治会回覧物

- 2025/12/17 1月の全自治会回覧物

- 2025/12/04 令和7年度 平自連自治会長研修会

- 2025/11/19 12月の一部自治会回覧物

- 2025/11/19 12月の全自治会回覧物

- 2025/11/04 第13回ひらつか地域づくり市民大学参加者募集中!!

- 2025/10/29 平自連だより 第111号

- 2025/10/24 令和7年度 平自連「10月定例役員会」

- 2025/10/22 11月の一部自治会回覧物

[回覧]

2025/10/22 14:02:32

|

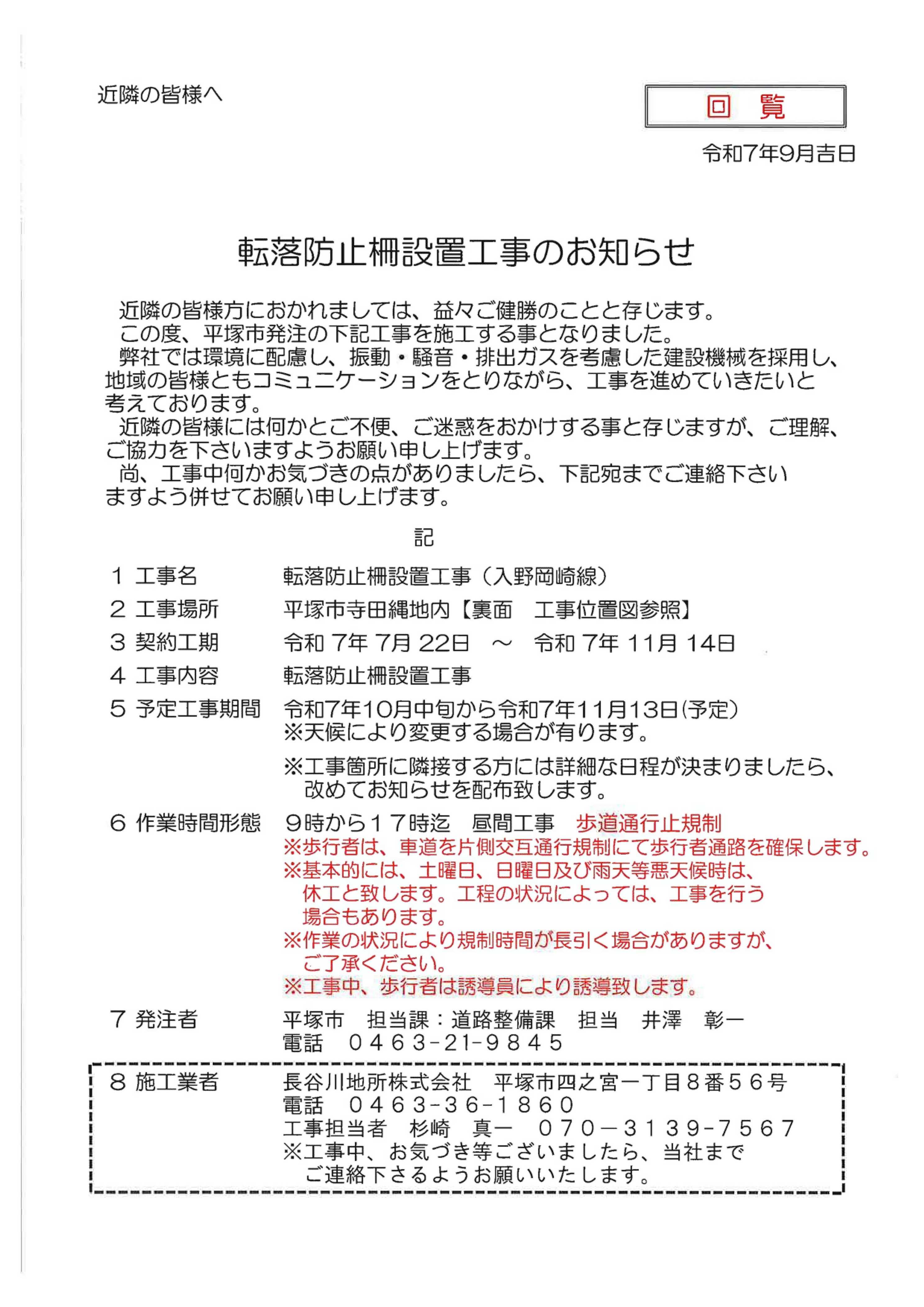

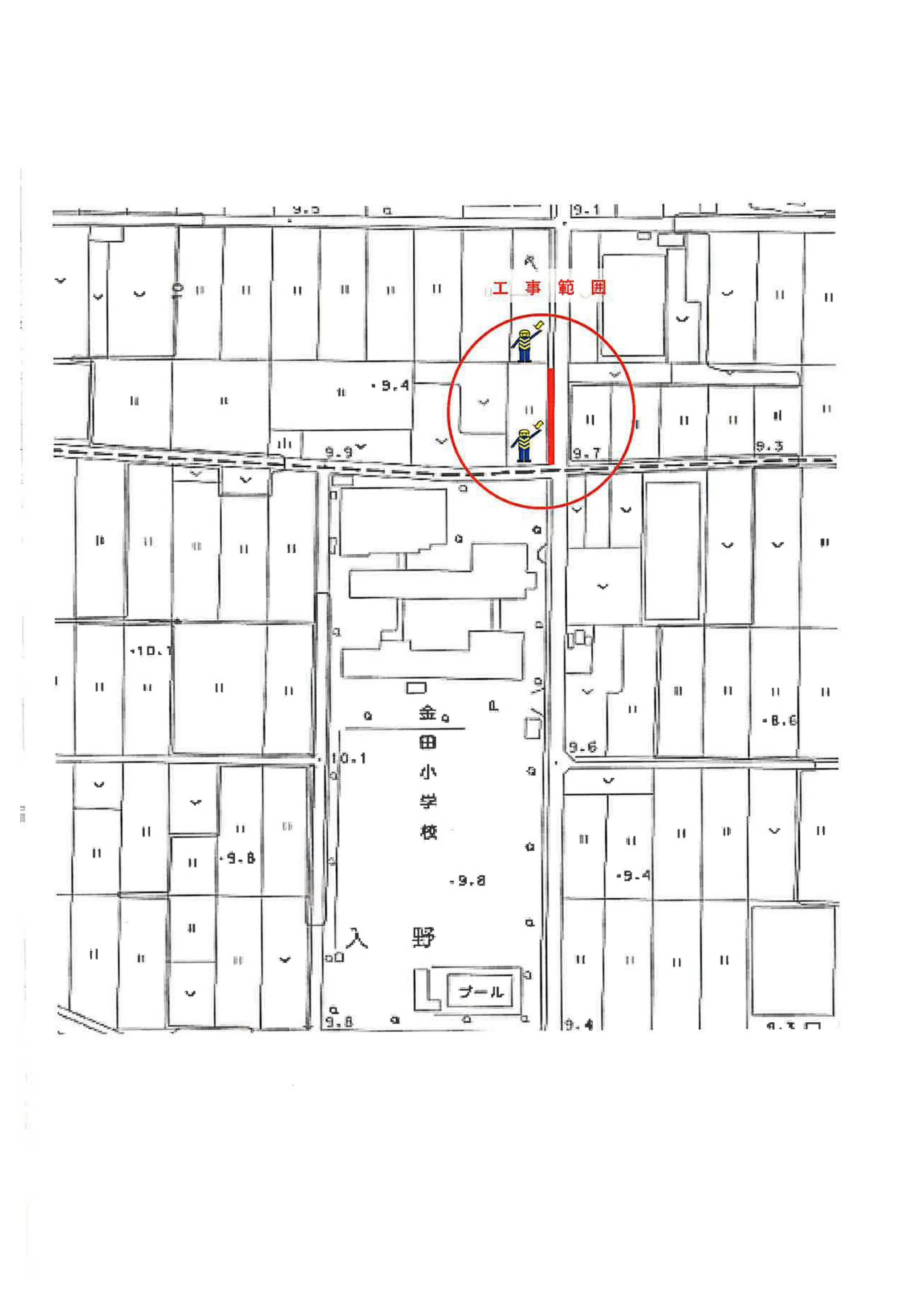

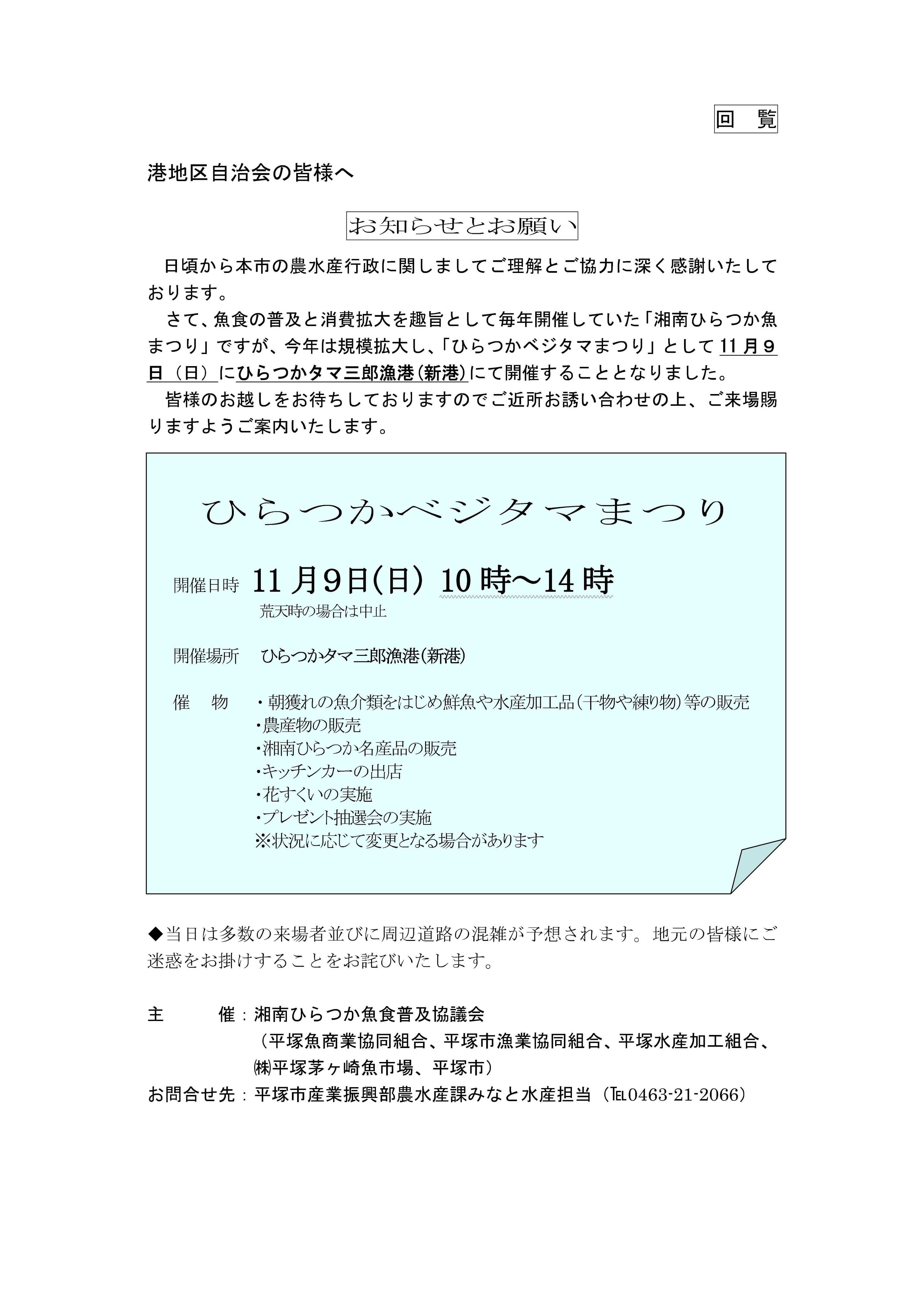

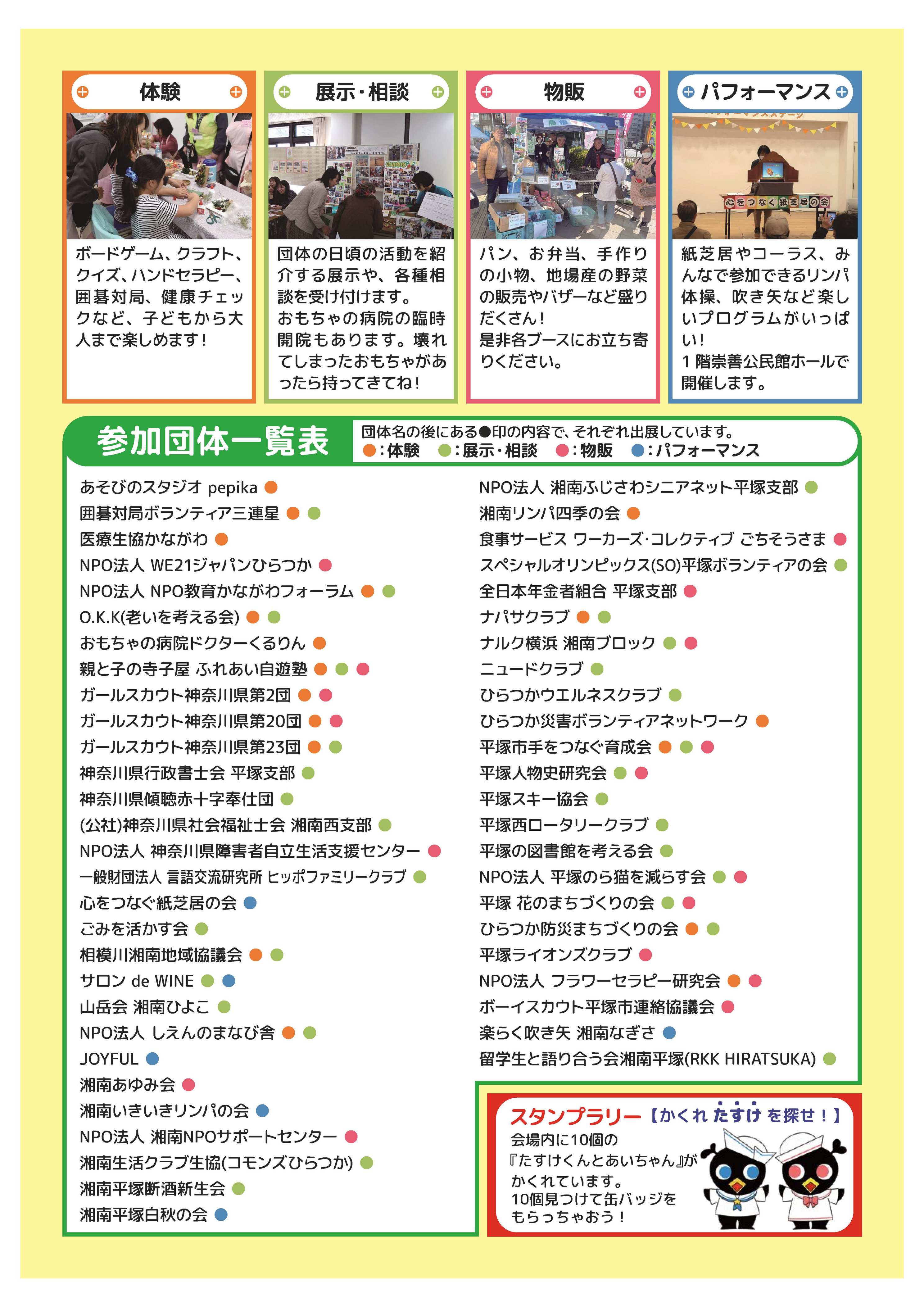

11月の全自治会回覧物は次のとおりです。 紙媒体でも自治会長に同様のものをお送りしています。 メールやLINE等での回覧にご利用ください。 ●全自治会回覧物 ・ひらつか市民活動センターまつりチラシ  ・「まちぐるみ大清掃」チラシ ・「まちぐるみ大清掃」チラシ※地区によって回覧物が異なるため、詳細はPDFデータで御確認ください。 ・福祉だよりひらつか164号   |

[回覧]

2025/09/22 10:34:31

|

10月の一部自治会回覧物は次のとおりです。 紙媒体でも自治会長に同様のものをお送りしています。 メールやLINE等での回覧にご利用ください。 ・海辺の総合公園「ひらつかシーテラス」グランドオープン 【対象自治会】 なでしこ地区自治会連絡協議会の各自治会、花水地区自治会連絡協議会の各自治会、港地区自治会連絡協議会の各自治会、オハナ平塚袖ヶ浜自治会  |

[回覧]

2025/09/22 10:32:36

|

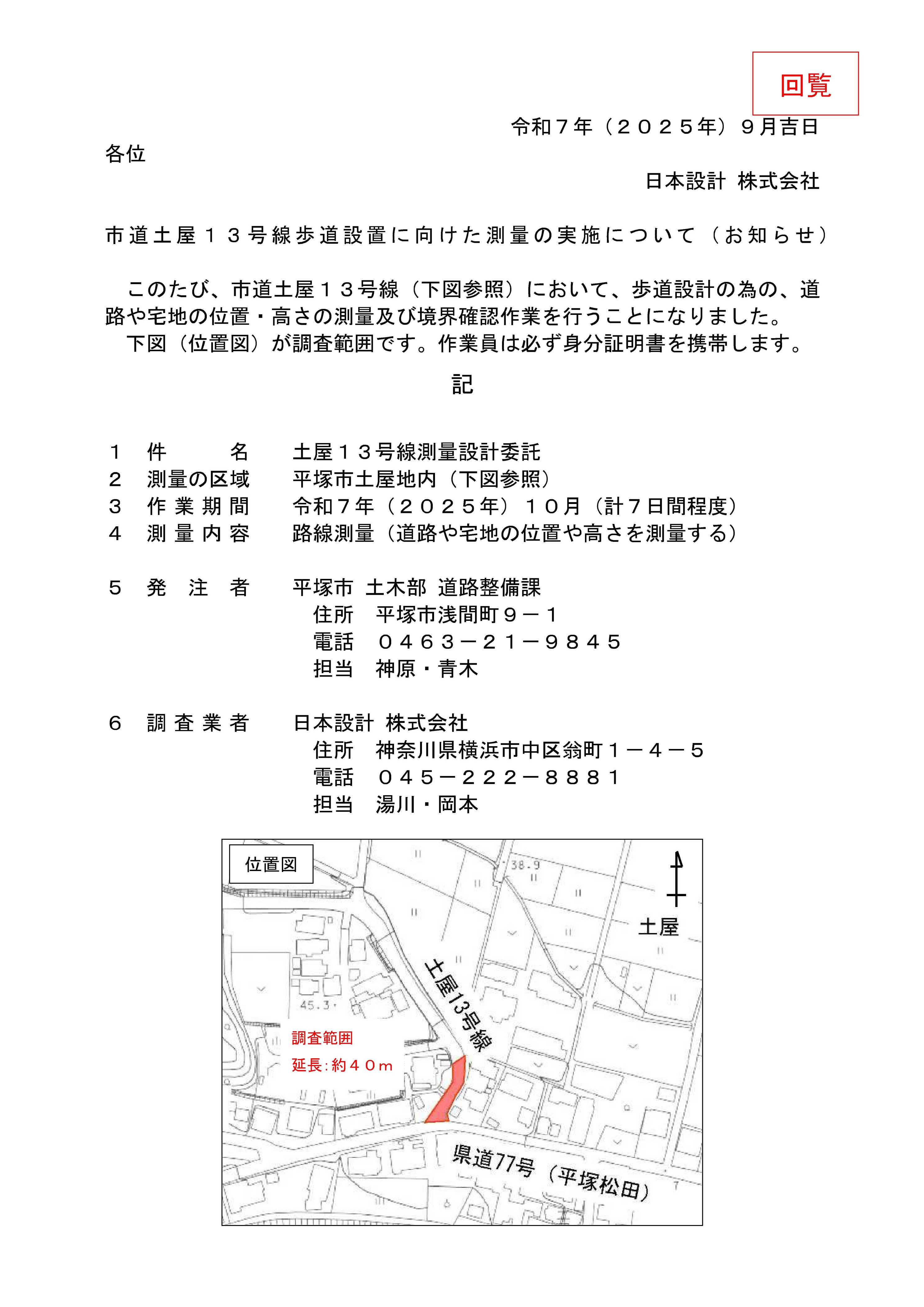

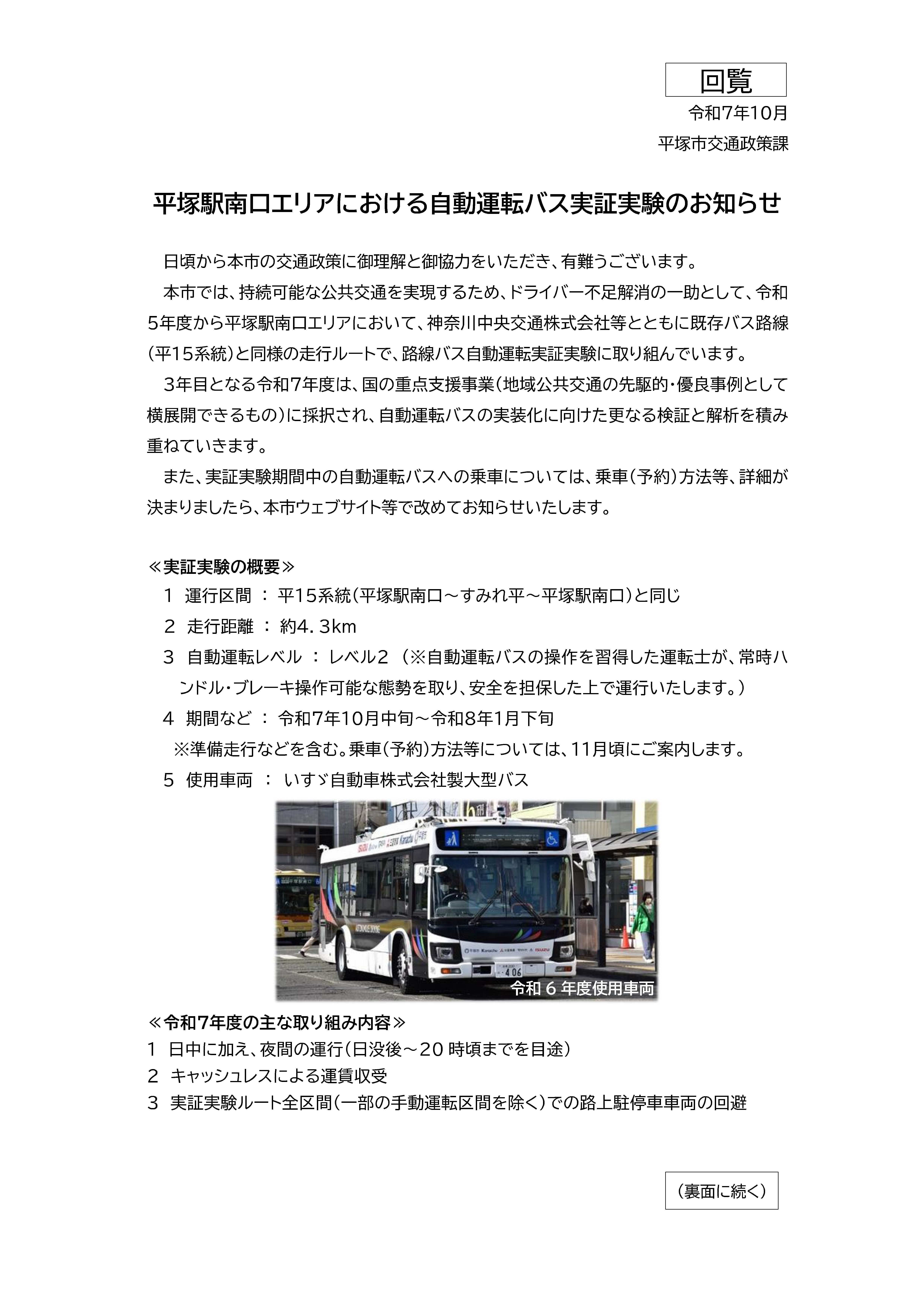

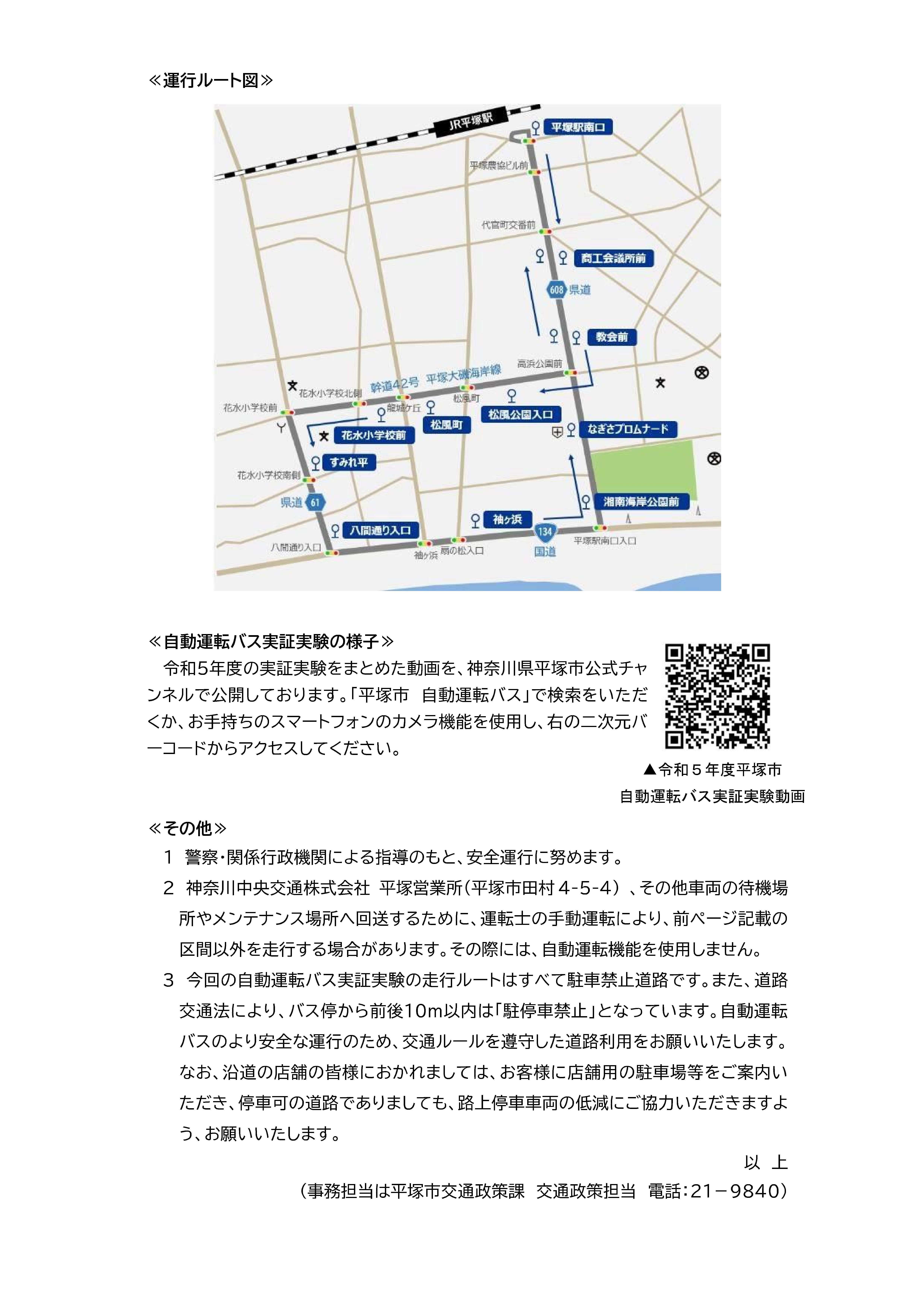

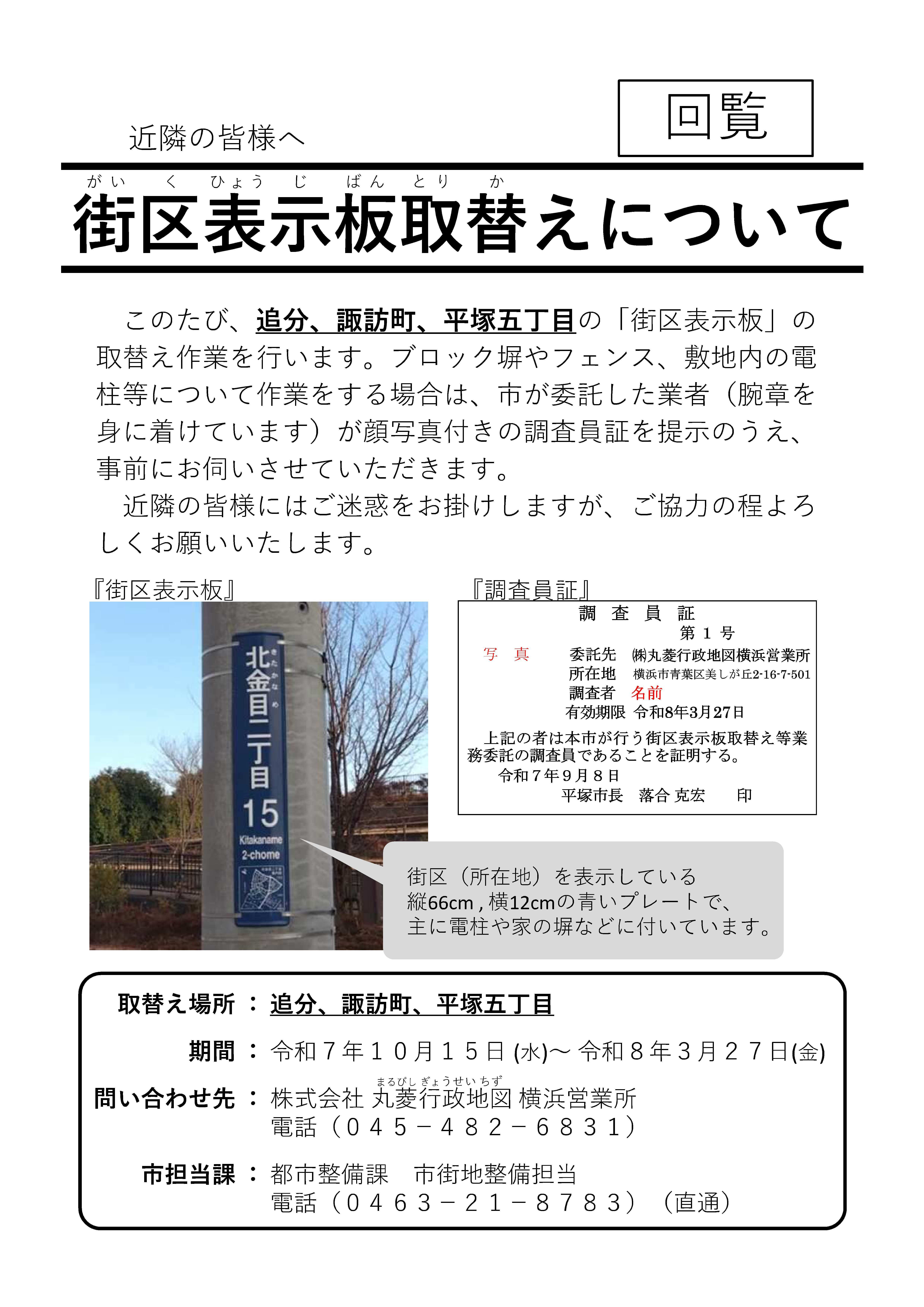

10月の一部自治会回覧物は次のとおりです。 紙媒体でも自治会長に同様のものをお送りしています。 メールやLINE等での回覧にご利用ください。 ・市道土屋 13 号線歩道設置に向けた測量の実施について(お知らせ) 【対象自治会】 大庶子分自治会、大寺分自治会  ・平塚駅南口エリアにおける自動運転バス実証実験のお知らせ ・平塚駅南口エリアにおける自動運転バス実証実験のお知らせ【対象自治会】 なでしこ地区自治会連絡協議会の各自治会、花水地区自治会連絡協議会の各自治会、港地区自治会連絡協議会の各自治会、オハナ平塚袖ヶ浜自治会   ・街区表示板取替えについて ・街区表示板取替えについて【対象自治会】 柳町町内会、西仲町町内会、諏訪町会、立野町・追分町内会  |

[回覧]

2025/09/22 10:31:34

|

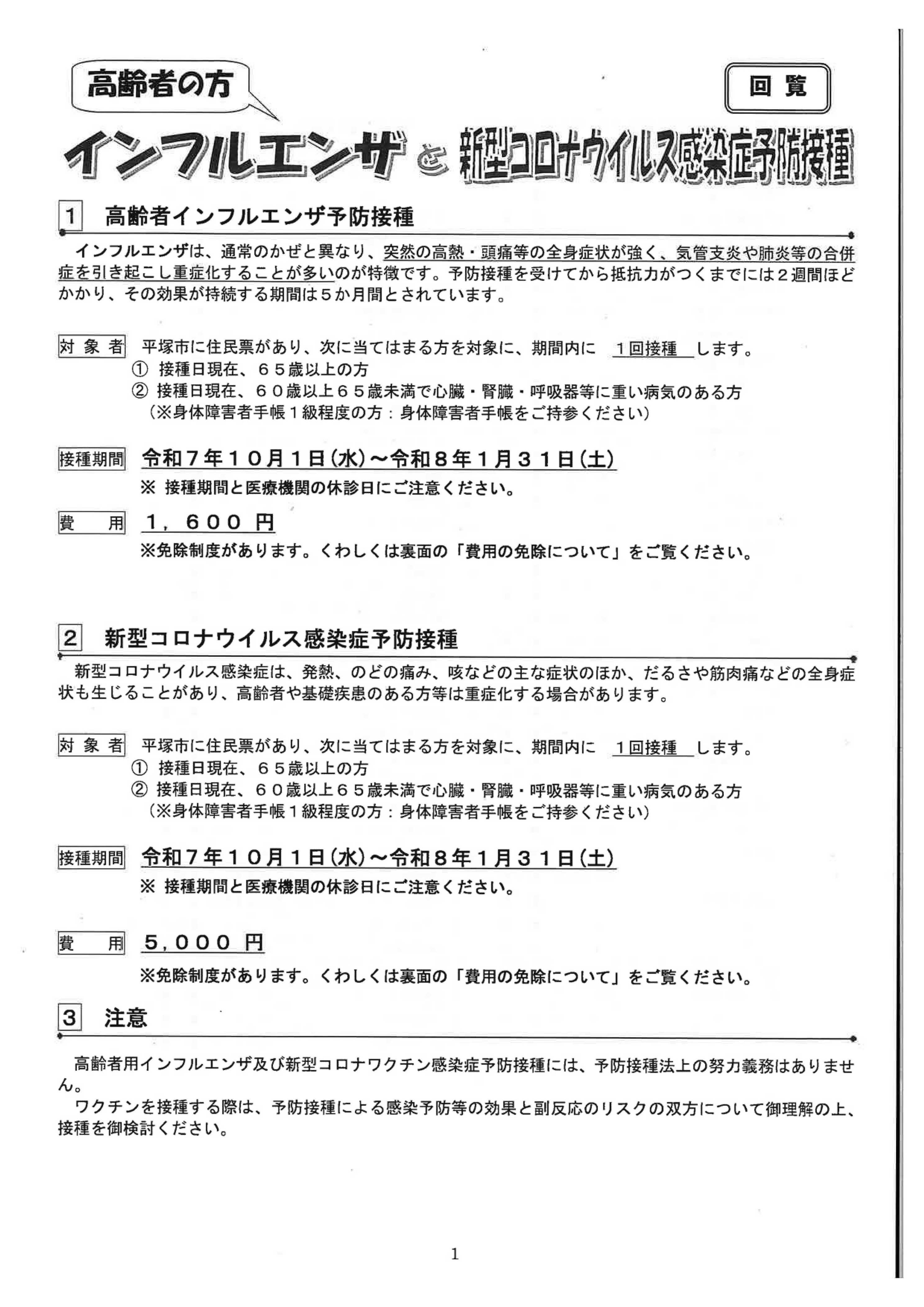

10月の全自治会回覧物は次のとおりです。 紙媒体でも自治会長に同様のものをお送りしています。 メールやLINE等での回覧にご利用ください。 ●全自治会回覧物 ・高齢者の方のインフルエンザと新型コロナウイルス感染症予防接種    |

[定例役員会]

2025/09/18 10:02:18

|

令和7年度 平塚市自治会連絡協議会「9月定例役員会」 令和7年9月17日(水)14:00〜 市役所本館7階720会議室にて平塚市自会連絡協議会定例役員会を開催しました。 1 会長あいさつ 2 行政からの連絡事項 (1)ひらつか消防・防災フェア2025のお知らせ (資料1)(災害対策課) (2)「ひらつかシーテラス」グランドオープンのお知らせ (資料2)(みどり公園・水辺課) (3)地区推薦準備会開催及び候補者選出の御協力について(御礼) (資料3)(福祉総務課) 3 役員からの報告事項 ・平塚市功労者表彰受賞について 4 議題 ・令和7年度自治会長研修会について(資料4)(協働推進課) 5 その他 (1)各地域(市)からの配布物 ・令和7年度8月定例役員会会議録 (3)その他(情報交換等) |